Tristesse

Pendant les fêtes du songkran*, j’ai lu un livre prêté par René : The Museum of Innocence, d’Orhan Pamuk, l’écrivain turc qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années. C’est un gros livre, plus de cinq cents pages, et malheureusement dans une traduction anglaise au style aseptisé. J’ai de la peine à lire ces longs romans, j’y trouve beaucoup de longueurs (que je lis parfois en diagonale). Avec deux cents pages de moins ils seraient très bien. C’est déjà ce que j’ai ressenti en lisant The Gift of Rain, de Tan Twan Eng, un auteur malaisien, que René m’avait prêté auparavant : une histoire qui se passait à Penang pendant la deuxième guerre mondiale et l’occupation japonaise. L’histoire est souvent horrible ; j’ai surtout aimé les ambiances de Penang que je retrouvais avec plaisir.

Dans Le musée de l’innocence, il n’y a pas beaucoup d’action, mais une grande tristesse, dans laquelle je me suis trouvé plongé depuis deux jours. Il semble qu’il y ait déjà une tristesse dans la ville d’Istanbul et ses habitants. En plus, l’histoire d’amour entre le narrateur, Kemal, et la belle Füsun, est particulièrement triste. Après un mois et demi d’une liaison idyllique, Füsun disparaît, et Kemal se retrouve complètement désespéré. Après un an, il la retrouve et, pendant huit ans, il passe trois ou quatre soirées par semaine avec elle et ses parents sans pouvoir la toucher et à peine lui parler. Enfin, après dix ans d’attente, il passe une nuit d’amour avec Füsun, mais le lendemain matin elle se tue en voiture. Pendant ces dix ans, Kemal a collectionné tous les petits objets qui ont été en contact avec Füsun ou qui lui rappellent Füsun ; à la fin de sa vie, après encore vingt ans de solitude à penser à sa bien-aimée, il en fera un musée (un musée qu’Orhan Pamuk a réellement créé à Istanbul).

Je me demandais hier soir pourquoi je me sentais si triste après la lecture ce livre. Est-ce l’émotion ultime dont parle Éric Baret* : le pressentiment que rien dans l’existence phénoménale ne peut produire la moindre satisfaction ? Ou est-ce que je retrouve des sentiments que j’ai éprouvés dans ma vie, peut-être avec Ariella, entre autres. Un peu des deux, sans doute ! Les expériences de tristesse du samsara*, celles de séparation, de solitude, ou la réalisation que la joie ultime, la fusion avec un autre être, qu’on s’imagine pouvoir trouver dans une relation, se trouve toujours détruite à un moment donné par des contingences matérielles, des conventions sociales, des conditionnements, ou, à un certain niveau, l’impossibilité de communiquer vraiment ce qu’on ressent ou ce à quoi on aspire.

Kemal transfert son amour sur les nombreux objets ordinaires qu’il accumule, et qui finissent par remplacer sa bien-aimée et matérialiser ses souvenirs. Et le musée de ces objets immortalisera son histoire, sa vie à Istanbul, et son amour ; encore plus peut-être que le livre. Même si c’est un roman, Orhan Pamuk dit que cinquante pour cent de ce qu’il écrit est autobiographique, et les objets du musées appartiennent plus à la réalité (à sa réalité) qu’à la fiction.

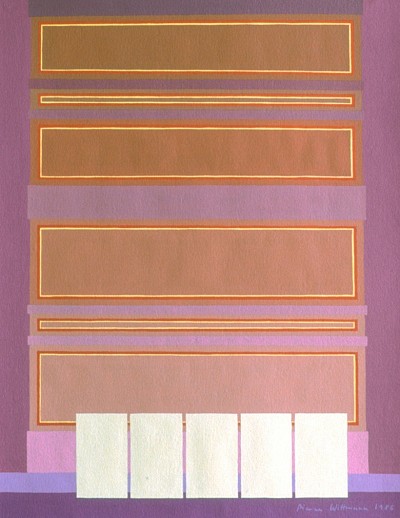

Même si j’accumule, amasse et garde beaucoup de choses, je n’ai pas l’impression d’être un collectionneur. Je ne suis pas attaché aux vieux objets, et ai plutôt horreur des vide-greniers, marchés aux puces ou antiquaires. Je garde les objets utiles, ou qui pourraient servir un jour ; mais achète rarement quelque chose d’inutile. Ce que j’ai peut-être collectionné, ce sont les livres ; ce ne fut toutefois jamais dans un esprit de collectionneur, mais plutôt de lecteur curieux, ou de chercheur avide (pour les livres spirituels). Il ne semble pas y avoir de livres dans le musée de l’innocence. À part les livres, ce sont surtout les fruits de mon travail créatif que je garde précieusement : mes tableaux et mes écrits.

Je me demandais quel était mon musée ? Mes tableaux ou mon Journal ? Mes tableaux pourraient faire un beau musée. Ce sont aussi des souvenirs, mais qui ne couvrent pas tous les aspects de ma vie comme mon Journal. Mon musée, je pense que c’est plutôt mon Journal, même s’il est virtuel et ne pourrait pas être exposé, comme les tableaux. Mais, comme pour Kemal, il semble y avoir cette obsession de vouloir matérialiser, immortaliser mes souvenirs ; il me semble de plus en plus que ce sera peut-être la seule activité qui continuera à m’occuper jusqu’à la fin de ma vie. Est-ce cela, la cause apparente de ma grande tristesse ? L’autobiographie, est-ce cette tentative dérisoire de fixer les souvenirs fugitifs d’une existence illusoire ?

" Songkran (thaï) : fête du nouvel an bouddhique, célébrée en Thaïlande et dans les pays voisins à la mi-avril. À l’origine, les gens rentraient dans leur famille et montraient leur respect envers leurs aînés en versant un peu d’eau parfumée dans leurs mains. Aujourd’hui, cette fête est devenue une attraction touristique et l’occasion de gigantesques batailles d’eau dans les rues des villes ; la violence et l’hystérie collective ont malheureusement remplacé le respect de l’autre qui faisait la beauté de cette tradition.

* Baret (Éric) (né en 1953) : disciple de Jean Klein, Éric Baret enseigne le shivaïsme tantrique du Cachemire. Il est devenu mon principal maître spirituel depuis notre rencontre en 2002.

* Samsara (pali) : littér. transmigration perpétuelle. Désigne le cycle des renaissances – le monde conditionné dans lequel nous vivons – qui, tant que nous n’en avons pas perçu la nature illusoire et le considérons comme la seule réalité, est comparé par le Bouddha à un océan de souffrance.

16 avril 2014, Chiang Mai